康熙科学笔记里的神奇动物

摘要:▌周乾 气温逐渐升高,动植物展现出活跃的状态,引起人们的关注。在古代,尽管读书人以四书五经为主要内容,但还是有不少人关注大自然。尤其在清代,康熙皇帝就非常博学,在处理政事...

▌周乾

气温逐渐升高,动植物展现出活跃的状态,引起人们的关注。在古代,尽管读书人以四书五经为主要内容,但还是有不少人关注大自然。尤其在清代,康熙皇帝就非常博学,在处理政事之余,还深入研究考察自然科学。《康熙几暇格物编》就是康熙皇帝在户外进行考察后的心得汇总,由几十篇小文章组成,可谓康熙皇帝的“科学笔记”。

康熙皇帝通过现场观察、档案查阅以及实验论证等方法,对飞狐、海鱼化麅、青马、熊等动物,进行了分析,并提出自己独到的见解。从如今科学的角度来看,这些观点不一定完全正确,但是包含了极为丰富的格物精神。这本书的内容也为后人认识本土动植物的演变历史、研究古代自然科学的发展提供了重要参考。

《清宫兽谱》中的鼯鼠

观察飞狐与飞鼠的细微差别

飞狐是古代典籍经常提到的动物,康熙帝在《康熙几暇格物编》中有这么一段记载:“飞狐产于口外密林中,形似狐,肉翅连四足及尾,能飞,但能下而不能上。《续博物志》云:飞狐亦名飞生。今山、陕有飞狐岭、飞狐口,当时必以物产得名。而《名胜志》曰:有狐食五粒松子,遂成飞仙,其说荒诞。皆因未知天下有所谓飞狐也。口外又有飞鼠,与飞狐相类,特头尾似鼠,形体小于狐。《荀子》所谓鼯鼠五技而穷也。此种荆楚间亦多有之,惟飞狐独西北乃有耳。”

通过这段文字,康熙对飞狐有一段基本介绍。它生活在长城以外的茂密森林里,它的样子像狐狸,身上的肉翅连着四只脚和尾巴,能够飞行,但只能往下降落,不能往上升。古时,《续博物志》(宋代文言琐谈小说集)又把它叫“飞生”。

康熙认为,山西、陕西一带有飞狐岭、飞狐口这些地名,都是根据飞狐这种动物来命名的。《名胜志》还记载了这样的故事,有一只狐狸吃了五粒松子后,就变成了飞狐。康熙帝认为这种记载很荒谬,之所以出现这种记载,主要是因为人们不知道世界上真的有飞狐。

康熙将飞狐、飞鼠、鼯鼠进行了对比:长城以外有飞鼠,与飞狐类似,但体形比狐狸小;《荀子》里提到的鼯鼠,五项技能(飞、跑、打洞、游泳、爬树)都不精通。鼯鼠多出现在荆楚之地,而飞狐仅仅出现在我国西北地区。

那么,康熙帝的观点是否正确呢?其实并不完全正确。

当代研究人员分析发现,康熙帝笔下的飞狐,很可能是复齿鼯鼠。复齿鼯鼠又名飞虎、寒号鸟等,为我国特有品种。复齿鼯鼠在北京、河北、山西、陕西、云南等地都有分布。其体长约25厘米,尾长约23厘米,后肢长于前肢,前后肢之间有皮膜连接形成的飞膜。复齿鼯鼠具有类似鸟类的“飞翔”本领,但只能由上往下滑翔。它们常栖息在海拔一千米以上的崇山峻岭中。

需要说明的是,相对于少见的飞狐,古人对鼯鼠的外形和习性有一定的认识。比如,乾隆年间的《清宫兽谱》绘出了鼯鼠外形,并介绍了它的习性及特点:外观像小狐狸,有蝙蝠一般的翅膀;和飞鼠不一样,鼯鼠毛色是灰、黄褐、白几种颜色混杂在一起,脚很短,爪子很长;经常夜里活动,一边飞一边哺育幼崽,因此又名“飞生”。

现代研究将鼯鼠划分为不同的细类,复齿鼯鼠为其中之一。在数百年前,康熙皇帝能够注意到复齿鼯鼠(飞狐)与普通鼯鼠、飞鼠(也是鼯鼠的一种)的细微差异,可见他的博学以及较强的观察力。

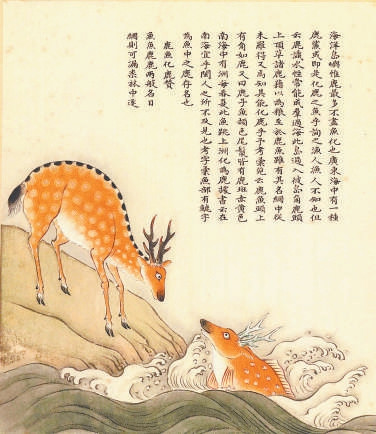

《海错图》之“鹿鱼化鹿”

海鱼真能化身为麅吗

康熙的笔记中,有“海鱼化麅(páo,今写作‘狍’)”的记录:“黑龙江一带地方,每冬令则有白项野麅,从海边来,盈千累万,不可胜数。形比内地者微大,肉亦肥,但其味稍腥。想海鱼化生之物,故与山林所产不同。《月令》云:‘雀入大水为蛤,雉入大水为蜃。’想此类乎。”

其意思是说,黑龙江一带,每到冬季来临,就有白头野鹿从海边成群结队地过来,数量多得数不清。这些鹿的个头比中原的要大点,肉要更肥,但是味道有点腥。他认为,这很可能因为它们由海鱼演化而来的,因此与山林里的鹿味道不一样。康熙还引用《月令》里麻雀跳入水中会变成蛤蜊,野鸡跳入水中会变成蜃(大蛤蜊)的记载来作为证明。康熙认为,白头野鹿的情况和《月令》记载的情况差不多。

在古代,类似动物互相“变身”的观点并不少见。清代聂璜的《海错图》就有一幅图为“鹿鱼化鹿”,画的是鱼“变”鹿的场景。画面中,海里的一条“鹿鱼”与岸上的鹿对视。这条“鹿鱼”头部形象、身上斑纹都与鹿相同,但四肢退化,变为鱼鳍和鱼翅。

聂璜认为,海洋里的岛屿上,鹿的数量是最多的,有的鹿是从鱼变来的,并举例广东一带出现的鹿鲨或许就是鹿变成的。

那么,“海鱼化麅”的观点正确吗?当然没有科学道理。在自然界中,生物的形态和种类是固定的,鱼和鹿是两种完全不同的生物,它们之间不存在直接的形态转换。康熙只不过受到了《月令》记载的影响而产生的这种观点。

“雀入大水为蛤”并不是生物界真实发生的现象,实际上是古人表达寒露节气的方式。在这个节气里,古人观察到天空中的麻雀减少、水中的蛤蜊增多,而蛤蜊壳的条纹及颜色与雀鸟相似,于是古人就产生“雀入大水为蛤”的想象。实际上,寒露属于深秋,气温下降,雀鸟寻找相对温暖的地方藏了起来,而此时的寒凉却有利于海洋生物的繁殖,于是蛤蜊增多。与此类似,“雉入大水为蜃”也是寒露时,野鸡之类的大鸟很少出现,而大蛤蜊壳的线条及颜色类似于野鸡,古人便产生了“雉入大水为蜃”的想象。

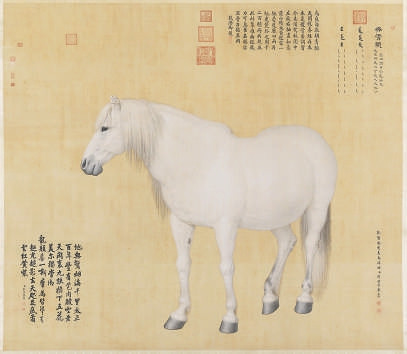

《十骏图》之“奔霄骢”

解释青马为何受人重视

古人常见马,不过关于青马,其科学的记载不多。康熙帝的笔记中记载:“相传青马之种从海中来,其性最良。杜甫诗所谓‘安西都护胡青骢’是也。《说文》曰:马,青白色曰骢。按《史记·天官书》,房星在东,天驷近之,故青色者多良马。又白色属金,金性坚久,故马白者主寿。此昔人贵青马所由来也。”

康熙帝在这段笔记中,解释了“青马”概念,即北方少数民族地区的青白马。东汉许慎的《说文解字》也记载,青白色的马叫做“骢”。因此,康熙皇帝所说的青马,实际就是骢。

康熙也梳理了人们重视青马的主要原因。首先,据传青马是从海里来的,品性最好。杜甫诗歌里提到的“安西都护胡青骢”,说的就是这种马。“安西都护”是安西都护府的简称,位于今新疆地区;“胡青骢”是指产自少数民族地区的青白马。

其次,西汉司马迁的《史记》中记载,房星位于东方,天马座靠近它,而在五行中东方对应青色,因此青色的马多为好马。其三,白色在五行中属于金,金坚固耐久,所以青白色的马一般长寿。

笔者分析认为,关于青马来自海里的传言,可能与《隋书·吐谷浑传》的记载有关。书中载,青海湖里有座小山,当地有个习俗,每到冬天就把母马放到这座小山上,据说这样能怀上龙种。吐谷浑部落曾经得到过波斯的大宛马,也就是汗血宝马。他们也把汗血宝马放到青海湖里,结果生出了小马驹。这马驹能一天跑上千里远,所以当时的人们都管它叫“青海骢”。需要说明的是,在这个故事中,人们是把马放入青海湖的某座小山上,或适宜马匹放养的区域,而非整个湖水里,后世以讹传讹,就有了“青马之种从海中来”的传说。

清代统治者很喜爱青马。比如乾隆皇帝就曾命郎世宁绘制《十骏图》,其中就包含“奔霄骢”。画面中的青马躯体雪白,马鬃、马尾为青灰色,外形俊美、四肢强健。此青马由翁牛特贝勒彭苏克进贡,画面上方有乾隆帝的题记:“乌良海献胡青骢,天闲牧养经再冬……致力可息佳名赐,亦不啻力德并同。”大意是说,这匹乌良海地区进贡的青马,有着不凡的体力和能力,多次立了大功,应该赐给它美名。

从熊的习性中悟出养生之法

康熙对熊也做过深入地研究,还得出了非常有趣的结论。在《康熙几暇格物编》中,有一段关于熊的记载:“熊于山中必有跧伏之所,大抵在岩洞之间,人谓之熊馆。至冬时入蛰,呵气成冰,封其穴口,仅留一小孔,静伏于内,至春乃出。《毛诗名物解》云:‘熊能引气,故冬蛰不食。’昔年曾猎得蛰熊,验视肠胃,净洁无物,知不食之言,信矣。倘猎者不即毙之窟中,熊逸而去,则虽冬月亦必搏兽而食,以此悟道家习静之士,能危坐两三日不食、不饥者,即食气内息之道也。若与人应对酬酢,便不耐饥饿,此无他,气随音而动,动则外泄内虚也。张紫阳云,气全则生存。华佗五禽之戏,本于庄周‘吹呴呼吸,吐故纳新,熊经鸟伸,导引养形之术。’各有所由来矣。”

康熙首先记载了熊的冬眠情况:熊在山里生活,到了冬天,会找到一处洞穴,呵气成冰,只留下一个小孔,然后冬眠,直到第二年春天才出来。而这处洞穴又被称为“熊馆”。

乾隆年间由清代官方主持编修的《清宫兽谱》对熊的生活习性也有类似记载:熊虽然能行走千里,但总是能找到藏身之处,比如在山岩或枯树中,山民把这些地方叫做“熊馆”;熊在冬天冬眠,春天出来活动,冬眠期间不进食,但会舔手掌;熊擅长爬树并引导气息,这种动作即被称为“熊经”。

宋代蔡卞的《毛诗名物解》里曾记载“熊能调节呼吸,所以冬天冬眠不吃东西”,康熙帝对此非常好奇。为了验证这种说法是否正确,他捕获了一只冬眠的熊,检查了它的肠胃,发现里面干干净净,什么都没有。康熙帝也知道了这种说法是对的。但是,康熙后来还发现,如果猎人将洞里冬眠的熊赶走,那么这只熊即使在冬天,也会去捕捉野兽来进食。由此,康熙帝领悟道:道家那些修炼的人,两三天不吃东西,也不觉得饿,主要是通过调节呼吸、吸纳内息的方法做到的;如果他们也与别人应酬吃喝,就不能忍受饥饿,主要因为气息随着身体而运动,一动就外泄,导致内虚。

随后,康熙帝又引用北宋张伯端(道教南宗派创始人)的观点以及五禽戏的原理来证明,可以通过呼吸和运动来达到养生的目的。本版图片周乾提供